Vol.20 SNSが苦手でも大丈夫。写真1枚で伝える、やさしいパン屋さんの投稿術

篠原 隆司

「SNSは苦手だけど、想いは届けたい」──そんな方に向けて、自然体の発信スタイルをご提案します。

パンづくりの合間に少しずつ投稿を続ける堀尾さん。

写真の上手さではなく、伝わる“やさしさ”を大切にした発信スタイルが、

新たなお客様との出会いを少しずつ生みはじめています。

この記事では、架空のヒアリング内容をもとに、SNS初心者の方でも取り組める運用プランと具体的な施策をご紹介します。

企画の趣旨

こんにちは、「SNS運用 勝手に企画提案」担当のゆり子です。

動画編集、SNSのことはゆり子が担当してまいります。

よろしくお願いいたします。

「SNS運用 勝手に企画提案」は実在しない架空の人物・お店を設定し、弊社にSNS運用の相談があったていで私なりの考えを交え提案していく企画です

本ページに記載の内容はお店も人物も実在しない架空のものです

相談者プロフィール(架空)

今回ご相談いただいたのは、地方都市の駅近エリアにあるベーカリーカフェ「希望の芽庵」で働く堀尾さんです。SNS歴1年未満ながら、お店の雰囲気を伝えたいという思いで発信に取り組まれています。

堀尾 美由貴さん(架空)

SNS担当の堀尾 美由貴さんについて、基本情報をご紹介します。

| 氏名 (架空) | 堀尾 美由貴 |

|---|---|

| 氏名カナ | ホリオ ミユキ |

| 性別 | 女性 |

| 年齢 | 50歳 |

| 立場 | 従業員(社員) |

| SNS担当になった経緯 | SNS改善を任され、新設ポジションとして担当に |

| SNS経験・実績 | SNS歴1年未満。店舗紹介を中心に投稿中 |

| SNS以外の担当業務 | 国産小麦のパン仕込みを担当 |

店舗プロフィール(架空)

堀尾さんが勤務されている「希望の芽庵」は、国産素材にこだわるベーカリーカフェ。季節ごとの風景と香ばしいパンの香りが魅力の、地域密着型のお店です。

| 店舗名 (架空) | 希望の芽庵 |

|---|---|

| 経営形態 | 家族経営 |

| 立地環境 | 地方都市の駅徒歩圏/観光ルート沿い |

| 業種 | ベーカリーカフェ |

| サービス形態 | 来店型/一部EC対応 |

| 定休日・営業時間 | 水曜定休・10:00〜18:00 |

| 従業員数 | 5人以上 |

| 開業 | 開業16年目 |

| 店舗の特長 | 国産小麦と天然酵母にこだわったパンと風景が魅力 |

| 主要な来店方法 | 公共交通/徒歩(駅近) |

| 来店客の傾向 | 口コミの常連中心、観光客が徐々に増加 |

| ターゲット層 | 旅行中の20〜40代女性 |

| 開業理由 | パン屋を開くのが夢だった |

| 収益構造 | 対面販売と一部EC |

| 主な競合媒体 | ブログ・フリーペーパー・観光マップ |

| 競合状況 | 近隣に大型チェーンあり/価格競争に巻き込まれやすい |

| 今後の展望 | EC強化で広域客層にアプローチしたい |

| デジタル対応状況 | やや活用中/SNS・ECともに強化中 |

| 過去の販促経験 | イベント出店・ブログ更新 |

| SNS活用の目的 | 若い世代にも知ってもらいたい |

| 投稿の主な内容 | 四季の風景とパンの写真 |

SNS発信に関する情報

日々のパンづくりの合間に、自然体の投稿を試みています。

| SNS活用状況 | 活用中(週1投稿を目指している) |

|---|---|

| 投稿内容の主軸 | パンと四季折々の風景 |

| 使用機材 | スマホ(本人/家族) |

| 投稿スタイル | 写真1枚+ひとこと/自然体 |

| 投稿頻度 | 週1回目標/不定期 |

| 協力体制 | 撮影協力は家族、投稿は主に本人 |

| フォロワー対応 | コメントには直接返信しないが、全部読んでいる |

| 発信の目的 | 空気感を伝え、新しいお客様に届くこと |

| 悩み・困りごと | 写真のクオリティに自信がなく投稿を迷う |

| 投稿に対する反応 | 「SNS見て来ました」の声が少しずつ増加 |

| モチベーションの源 | 誰かに届いたと感じる瞬間が嬉しい |

SNS担当になった経緯

SNS担当になったきっかけは、「うちもSNS、もうちょっとちゃんとやってみない?」というオーナーの一言でした。

パンの仕込みを任されている私が、発信も担当するのは正直ハードルが高く感じましたが、「外の人にもこの店の空気を伝えたい」という思いが少しずつ湧いてきました。

気づけば、朝の仕込み中に差し込む光や、テラス席に舞う落ち葉など、なんでもない風景に心を動かされる瞬間が増えていきました。

「写真は上手くないけど、このやさしい空気だけは伝えたい」

そんな気持ちで、少しずつ投稿を続けています。

担当者の価値観・こだわり

- 写真よりも「空気感」が伝わることを大事にしている

- 無理のない投稿スタイルで、習慣として続けたい

- パンの香りや季節感など、五感で楽しむ店づくりを発信でも意識

- 完璧じゃなくても「ちゃんと届ける」ことが一番の目的

- 来店客のひと声が、投稿のモチベーションになっている

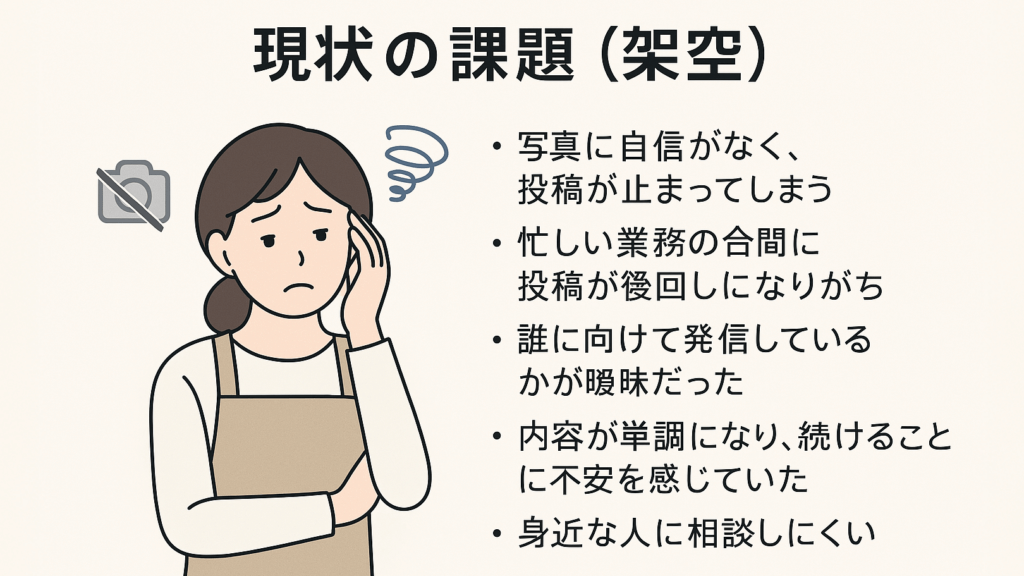

現状の課題(架空)

ここでは、堀尾さんからヒアリングした内容をもとに、現時点で抱えている課題を整理していきます。

写真に自信がなく、投稿が止まってしまう

「構図が変」「光が強すぎる」など、細かいところが気になって投稿をやめてしまうことが多いそうです。 気づけばカメラロールには未投稿の写真が溜まるばかり。理想とのギャップが、投稿の足を止めていました。

忙しい業務の合間に投稿が後回しになりがち

朝は仕込み、昼は接客と、ひと息つく暇もない1日。投稿のタイミングをつかめず、「また今日もできなかった…」と自己嫌悪になることもあったそうです。

誰に向けて発信しているかが曖昧だった

常連さんはSNSを見ていないし、新しい人には届いていない気がする──そんな感覚から「何をどう書いたらいいのか分からない」という迷いに繋がっていました。

内容が単調になり、続けることに不安を感じていた

投稿のたびに「またパンの写真だけ…」と感じてしまい、飽きられているのではと不安になることがあったそうです。

身近な人に相談しにくい

家族経営という近さゆえに、逆にSNSの悩みを打ち明けにくいという一面も。 「もっと投稿したほうがいいよね?」という言葉がプレッシャーに感じていたとのことでした。

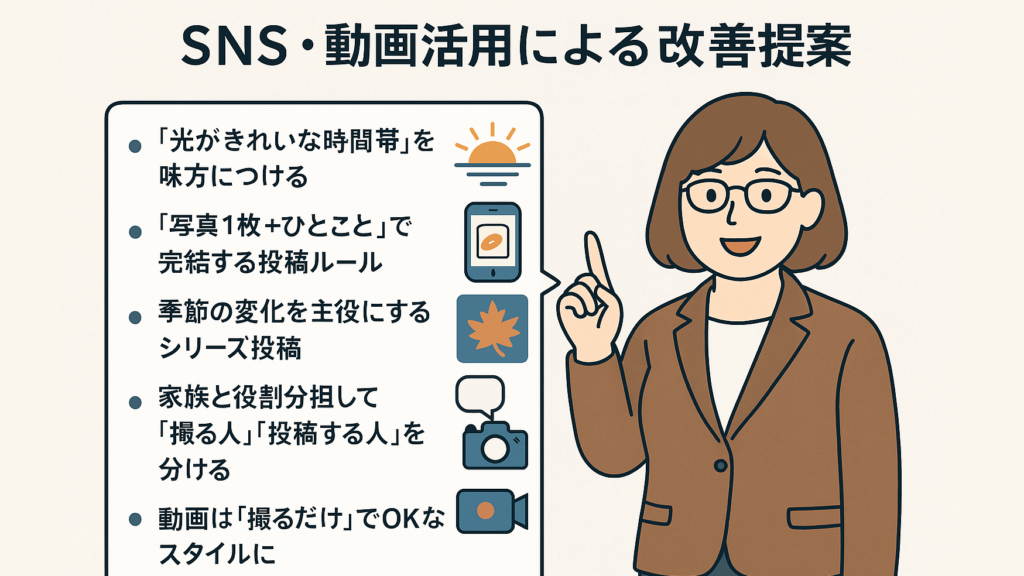

SNS・動画活用による改善提案

ここでは、堀尾さんのお悩みに対してご提案したいSNS・動画活用の具体的なアイデアをご紹介します。

「光がきれいな時間帯」を味方につける

毎朝の仕込み後、10〜11時台の自然光が差し込むタイミングを「撮影タイム」として固定。 決まった時間に決まった場所で撮ることで、悩む時間を減らし「撮ること」を習慣化できます。

「写真1枚+ひとこと」で完結する投稿ルール

文章に悩む必要はありません。「今日は○○が焼きあがりました」「風が気持ちいい朝です」──そうしたひとことが、見る人にはちょうどいい“やさしさ”になります。

季節の変化を主役にするシリーズ投稿

「春の芽庵」「夏の芽庵」など、同じ構図で風景とパンを切り取る定点観測型の投稿にすることで、写真の不安を軽減しながらストーリー性を持たせられます。

ご家族と役割分担して「撮る人」「投稿する人」を分ける

撮影は娘さんや妹さんに、投稿文は堀尾さんが担当──そんな分担スタイルもおすすめです。ひとりで抱え込まずに済み、気持ちも楽になります。

動画は「撮るだけ」で十分。編集しないスタイルを徹底

たとえば「湯気が立ちのぼるパン」「焼き上がりの音」など、編集なしで投稿できる“素材そのもの”の動画を活用。日常の延長で自然に続けられます。

提案によって期待される未来の変化

ご提案の実施によって、堀尾さんのお店にどのような変化が期待できるかをまとめました。

SNSの力で広がる未来のイメージを描いていきます。

投稿に対する心理的ハードルが下がる

「うまく撮れたか」ではなく、「伝えたいから載せる」という感覚に変わることで、投稿がグッと気楽になります。

季節とともに投稿が自然に積み重なる

同じ構図の季節投稿を続けていけば、「その月らしい芽庵」がタイムラインに蓄積され、振り返りも楽しくなります。

「見ました」の声が増える

やさしい発信に惹かれて「SNSで見て来ました」というお客さまが少しずつ増え、やる気と自信に繋がります。

店舗の空気感が可視化され、新しいファンに届く

パンの味や香りは伝わらなくても、写真や動画を通して「このお店、いいな」と感じる人が生まれます。

「やさしい世界観」を軸にブランドとして確立

華やかさやテクニックではなく、日常のやさしさを伝える投稿が、ブランドとしての一貫性を持ち始めます。

SNS運用サポートのご案内

弊社が提供できる支援内容を整理しました。SNSや動画に不安がある方でも安心してご相談いただけます。

投稿習慣化のためのルール設計支援

「この時間にこの場所で」といったマイルールの設計をお手伝い。続けることに自信がもてる仕組みをご提案します。

やさしい文体テンプレートのご提供

「こんな言葉でいいんだ」と思える、自然体な文章のテンプレートをご用意。無理にがんばらない投稿を支援します。

投稿の壁打ち相談(月1回)

「この写真、どう思います?」「こう書いてもいい?」など、ざっくばらんな壁打ちを定期的に。継続力をサポートします。

スマホでも映える撮影ポイントのレクチャー

難しい機材は不要。スマホで十分映える「光の位置」「角度」「置き方」など、具体的なコツをお伝えします。

投稿の一部外注(写真整理や文案サポート)も可能

全部自分でやらなくても大丈夫。苦手な部分だけを外注するスタイルにも柔軟に対応しています。

まとめとご相談のご案内

最後に、今回のご提案を振り返りつつ、同じようなお悩みを抱える皆さまへのメッセージとご案内をお届けします。

写真が苦手でも、発信はできる

クオリティではなく、気持ちが届く投稿こそがファンを生むきっかけになります。完璧じゃなくて大丈夫です。

「この一枚を誰かに届けたい」と思ったら、それが投稿のタイミング

思いついたときに、ひとつでも投稿できたら十分。それを続けることが、やさしいブランドの土台になります。

日常に寄り添う発信が、最も共感される

派手な演出よりも、ふとした日常が心に残ります。やさしい言葉と写真が、自然と共感を呼びます。

ひとりで悩まず、頼れる仕組みを味方に

家族やスタッフ、そして私たちも、発信の仲間になれます。孤独を感じない工夫が続ける力になります。

「私も何か始めてみようかな」と思った方へ

一歩を踏み出したくなったその気持ち、大切にしてください。まずはお話を聞かせてくださいね。